災害発生状況の分析 vol.7「令和6年度災害発生状況の概要」~令和6年度 日本フルハップ災害防止統計資料より~

日本フルハップは、仕事に従事しているときのケガだけでなく、交通事故を含め日常生活全般のケガを補償対象としています。

この度、令和6年度のケガの発生状況等についてまとめました。皆様のケガの防止にお役立ていただければ幸いです。

日本フルハップは、仕事に従事しているときのケガだけでなく、交通事故を含め日常生活全般のケガを補償対象としています。

この度、令和6年度のケガの発生状況等についてまとめました。皆様のケガの防止にお役立ていただければ幸いです。

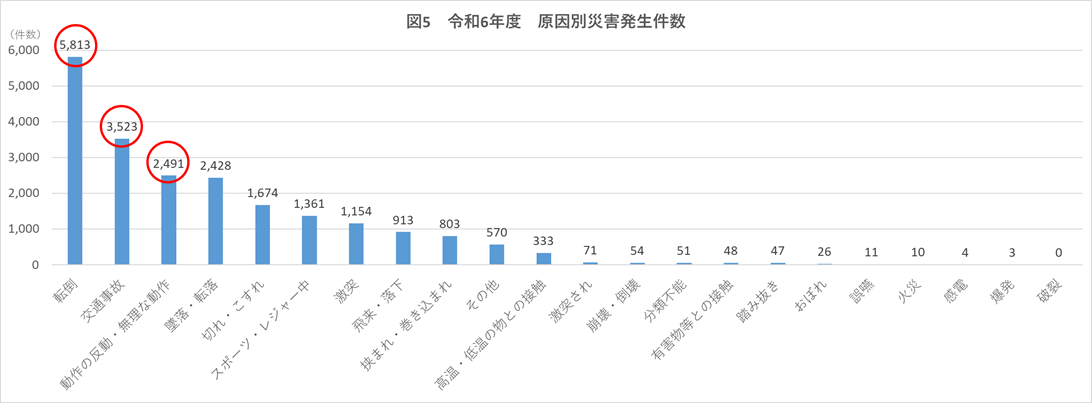

令和6年度全体の災害発生状況(災害発生率・災害発生件数)に関して、年代別図1、業種別図2、性別図3、業務中・業務外図4、原因別図5に、概要を取りまとめました。

まず、令和5年度と令和6年度の災害発生率を比較すると、令和5年度が5.26%であるのに対し、令和6年度は4.91%であり、0.35ポイント下がっています表1。

| 令和5年度 | 令和6年度 | |

|---|---|---|

| 発生件数 | 22,306 | 21,388 |

| 平均加入者数 | 424,466 | 435,232 |

| 災害発生率 | 5.26% | 4.91% |

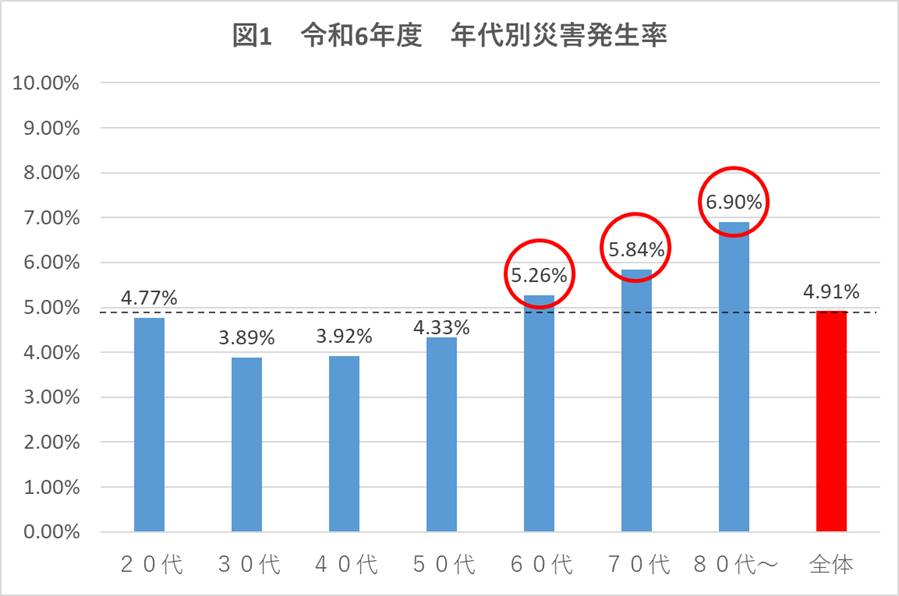

加入者における全体の災害発生率は下がっていますが、令和6年度 年代別災害発生率図1からも分かるように、60代、70代、80代以上の災害発生率は全て4.91%よりも高くなっており、高年齢層において特に災害が発生しやすいことが読み取れます。

また、令和6年の労働災害に関する調査※においても、雇用者全体に占める60歳以上の高齢者の割合と休業4日以上の死傷者数に占める60歳以上の割合が平成16年と比べ、おおよそ倍増しています。以上から高年齢労働者の労働災害対策が喫緊の課題といえます。

年代別の災害発生状況は、全体が4.91%(前年度比 △0.35ポイント)に対して、80代以上が6.90%(同 △0.41ポイント)で一番高く、次いで、70代では5.84%(同 △0.35ポイント)、60代では5.26%(同 △0.16ポイント)となっています。

※10代は災害発生件数が少ないため除いております

図1

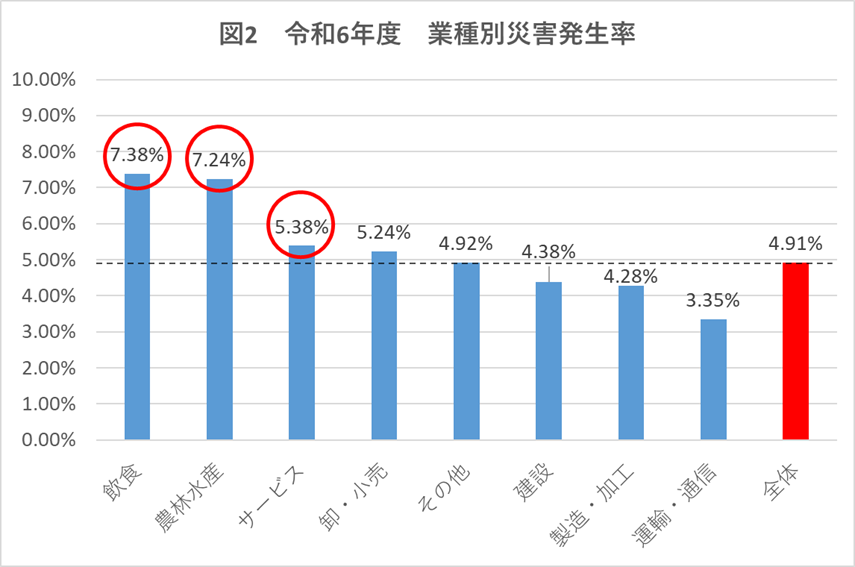

業種別の災害発生率は、全体が4.91%に対して、飲食業では7.38%(前年度比 △0.56ポイント)と一番高く、次いで、農林水産業では7.24%(同 △0.91ポイント)、サービス業では5.38%(同 △0.31ポイント)となっています。

図2

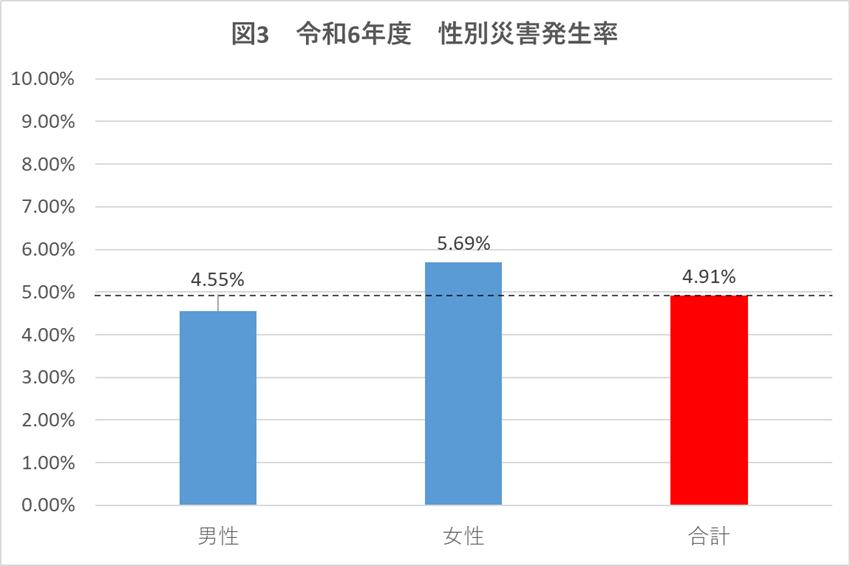

性別の災害発生率は、全体が4.91%に対して、女性では5.69%(前年度比 △0.38ポイント)であり、男性では4.55%(同 △0.32ポイント)となっています。

図3

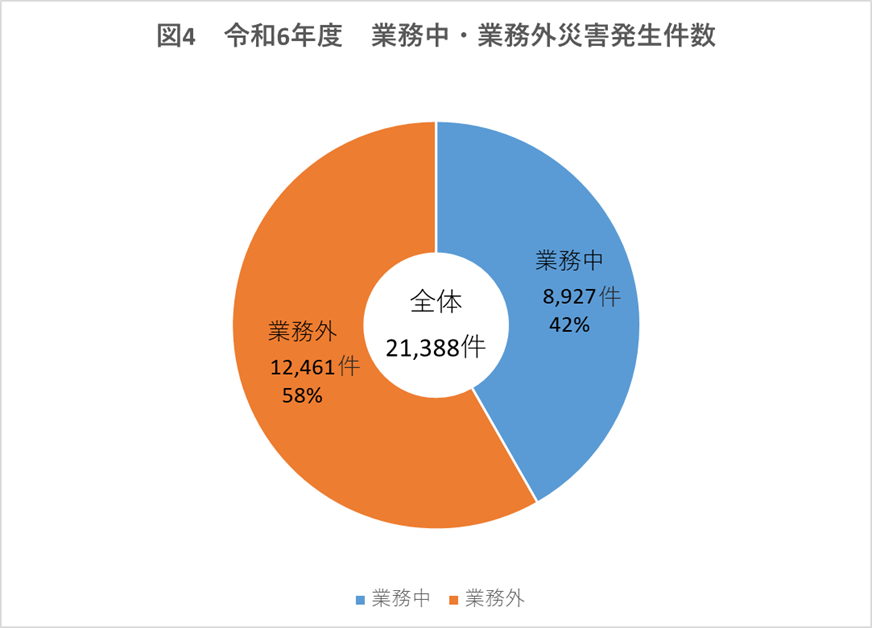

業務中・業務外の災害発生件数は、総数が21,388件(前年度比 △918件)に対して、業務中では8,927件(同 △476件)/42%(前年同ポイント)となっており、業務外では12,461件(同 △442件)/58%(前年同ポイント)となっています。

図4

原因別の災害発生件数は、総数が21,388件(前年度比 △918件)に対して、転倒が5,813件(前年度比 △375件)と一番多く、次いで交通事故が3,523件(同 +24件)、動作の反動・無理な動作が2,491件(同 △51件)となっています。

図5

令和6年度災害発生状況において、「高年齢者」「女性」「業務外」「転倒」「交通事故」がキーワードとなっており、災害発生の要因は主に加齢による身体強度や運動能力の低下であると想定されます。

ケガを予防するためには、まずご自身の体力状況を把握することが大切です。「最近よく転ぶようになった」と感じる方は以下の5点を振り返ってみましょう。

これらの質問は ①歩行能力・筋力、②敏捷性、③動的バランス、④静的バランス(閉眼)、⑤静的バランス(開眼)を評価するものです。若いころと比べ、特に衰えていると感じる項目がある方は、転倒等の災害リスクが高まっていることを認識しましょう。

ケガの対策として、日ごろからストレッチや軽いスクワット運動等を取り入れ、身体強度や運動能力の維持・向上に努めましょう。また、適正体重の維持、栄養バランスの良い食事を心がけ、食習慣や食行動の改善に取り組みましょう。