中川 潔(安全安心株式会社)

労働安全衛生コンサルタントとして、業界問わず安全で快適な職場づくりをサポート。

安全衛生診断、現場指導や安全教育などを行い、企業の安全衛生レベル向上に努める。

安全配慮義務

労働安全衛生コンサルタントとして、業界問わず安全で快適な職場づくりをサポート。

安全衛生診断、現場指導や安全教育などを行い、企業の安全衛生レベル向上に努める。

災害防止のために労働安全衛生法等の基準を守ることは重要ですが、それだけで、責任を果たしたとは言いきれません。

例えば、高い場所で作業を行う場合、労働安全衛生規則では、2m以上の高所で作業を行う際に、足場を組み立てるなど作業床を設ける(則518条)、囲い、手すり、覆いを設ける(則519条)ことが求められていますが、2m未満、例えば1.9mの場所で作業を行う場合はどうでしょう。2m未満でも、墜落すれば致命傷につながる可能性があり、事業主は、法定基準以外の労働災害発生の危険防止についても配慮し、災害防止に努める必要があります。

安全配慮義務とは、使用者(事業主等)が労働者に対して、業務を行うにあたり安全で健康的な労働環境を提供するために必要な措置を講じる法的義務のことです。

具体的には、職場に存在する危険性・有害性をあらかじめ予測し、事前に予防措置を講じることが求められます。労働契約法および労働安全衛生法という2つの法律で規定されており、労働者の生命や身体の安全を確保するために必要不可欠です。

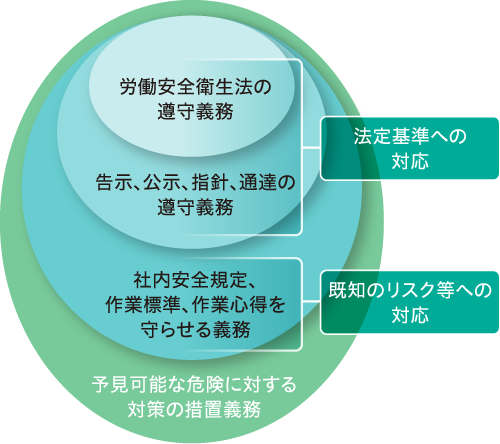

安全配慮義務の範囲は、下図に示すとおり、労働安全衛生法関係法令だけでなく、告示や指針なども対象となり、社内で定めた基準、さらには、予見可能な危険に対する対策の措置義務まですべての要素を含みます。

「予見可能な危険」とは、これまでに発生したことがない災害であったとしても、作業内容や環境から想定でき、事前に対策を講じるべき危険を指します。そうした危険も事前に把握し、適切な対策を講じる必要があります。

■安全配慮義務の範囲(図:筆者作成)

安全配慮義務を果たすためには、労働安全衛生法および関連法令を遵守することに加えて、職場に潜む危険性・有害性を明らかにし、安全で健康的に働ける環境を整えることが必要です。次のような取り組みを進めましょう。

対策が不十分だと、労働災害が発生した場合、安全配慮義務違反と判断される可能性があります。上記の実践を通じて労働災害を防止し、事業主と労働者が一丸となって、安全で健康的な職場づくりを目指しましょう。